WKR – Ihre Kanzlei für Mietrecht

Mieterstrom: Wichtige Grundlagen fürs Mieterstrommodell

Einleitung

Was Sie in diesem Abschnitt erwartet

Konkrete Hinweise zur Wirtschaftlichkeitsrechnung, praktische Fallbeispiele zur Anlagenplanung, sowie eine kompakte Checkliste für die rechtliche und technische Umsetzung. Sie erhalten Ansätze für die Tarifgestaltung, Standardwerte zur Ertragsabschätzung und Hinweise zur Mess- und Abrechnungspraxis, die Sie direkt auf Ihr Objekt übertragen können.

Praxisbeispiel: 12 kWp-Anlage für ein Mehrfamilienhaus mit 10 Wohneinheiten

Eine 12 kWp-Photovoltaikanlage erzeugt in Deutschland je nach Standort etwa 900–950 kWh/kWp jährlich; realistisch sind somit rund 10.800 kWh Jahresertrag. Verteilen Sie diese Energiemenge gleichmäßig auf 10 Mieter, ergibt das ca. 1.080 kWh pro Wohnung und Jahr. Bei einem typischen Haushaltsverbrauch von 2.500 kWh deckt die Anlage damit rund 43 % des Bedarfs pro Haushalt.

Betrachten Sie die Kosten: Mittelwerte für eine Anlage dieser Größenordnung ohne Speicher liegen bei etwa 15.000–22.000 Euro. Wählen Sie einen Mieterstromtarif von 25 ct/kWh bei einem regionalen Netzpreis von 35 ct/kWh, sparen Mieter pro gelieferten kWh 10 ct. Das entspricht pro Wohnung jährlichen Einsparungen von ca. 108 Euro (1.080 kWh × 0,10 €/kWh). Der Betreiber erzielt bei 25 ct/kWh einen Jahresumsatz von rund 2.700 Euro (10.800 kWh × 0,25 €/kWh) vor Betriebskosten und Abrechnungsposten.

Achtung: Der Anspruch auf den Mieterstromzuschlag besteht nur, wenn Sie als Eigentümer bzw. Vermieter als Betreiber und Stromlieferant auftreten. Eine Weiterleitung über das öffentliche Stromnetz führt zum Wegfall des Zuschlags.

Konkrete Erste Schritte für Ihre Planung

Prüfen Sie zuerst die Dach- und Tragwerksfähigkeit, die Sonneneinstrahlung (Ertragskarte oder PVGIS-Auswertung) sowie mögliche Denkmalschutzauflagen. Kalkulieren Sie mit realistischen Annahmen: Ertrag 900 kWh/kWp, Investkosten in der Bandbreite 15.000–22.000 € ohne Speicher, Amortisationszeiträume typischerweise 13–20 Jahre.

Beachten Sie zudem folgende Punkte: Messkonzept (geeichte Zähler, ggf. Submetering), klare vertragliche Regelung mit Ihren Mietern (freiwillige Abnahme, Preisbindung, Abrechnungsmethode), steuerliche Folgen (Umsatzsteuer, Abschreibungen) und die Anzahl der Abnehmer — oft lohnen sich größere Anlagen erst ab etwa zehn Abnehmern, um Fixkosten zu verteilen.

Weitere Informationen erhalten Sie bei bei unserer kostenlosen Erstberatung.

Die Grundlagen des Mieterstroms

Was ist Mieterstrom?

Sie erhalten Strom, der direkt am oder am Gebäude erzeugt wird – meist durch PV-Anlagen – und ohne Einspeisung ins öffentliche Netz an Nutzer abgegeben wird; der Eigentümer oder ein Dritter tritt als Lieferant auf. Mieter sind nicht zur Abnahme verpflichtet, eine Vertragsbindung über den Mietvertrag ist meist unzulässig. Typische Vorteile: durch Wegfall von Netzentgelten und Stromsteuer lassen sich Preisvorteile von mehr als 20 Ct/kWh erzielen.

Produktionsprozesse und Einflussfaktoren

Die jährliche Stromproduktion liegt in Deutschland je nach Standort bei ca. 900–1.100 kWh pro kWp; gängige Mieterstromanlagen haben 7–12 kWp. Produktion peak am Mittag und im Sommer, wodurch ohne Speicher oft nur 20–30 % Eigenverbrauch erreicht werden; mit Batteriespeicher steigt der Anteil auf 50–70 %. Orientierung, Dachneigung und Verschattung beeinflussen Ertrag direkt.

Technisch wirken sich zusätzlich Modulwirkungsgrad, Inverterverluste, DC/AC-Verdichtung (typ. 1,1–1,3) und Temperaturkoeffizienten (etwa −0,3 bis −0,5 %/°C) auf die Erträge aus. Soiling, dauerhafte Verschattung oder ungünstige Ost/West- statt Südausrichtung können Jahreserträge um 10–20 % mindern; Modulalterung von ~0,5 %/Jahr reduziert langfristig die Produktion. Für die Wirtschaftlichkeit sind genaue Messung, transparente Abrechnung und die Abschätzung der Lastprofile Ihrer Mieter unverzichtbar, da niedrige Eigenverbrauchsquoten das Ertragsmodell wirtschaftlich gefährden.

Verschiedene Modelle des Mieterstroms

Betreiberoptionen für Vermieter

Direkter Betreiber bleibt oft wirtschaftlich: Sie installieren die PV-Anlage, liefern Strom an Ihre Mieter und sichern sich den Mieterstromzuschlag (EEG), wodurch Sie Strompreise gegenüber dem Markt um bis zu 20 ct/kWh günstiger anbieten können. Alternativ delegieren Sie Betrieb, Abrechnung oder Wartung an Stadtwerke oder spezialisierte Dienstleister; die EEG‑Novellen 2021/2023 erlauben Lieferkettenmodelle und die Übergabe an Dritte, verlangen jedoch zertifizierten Mess‑ und Abrechnungsbetrieb.

Kooperationsmodelle zwischen Mietern

Mieter können sich zu Gemeinschaften oder Genossenschaften zusammenschließen, um Strom gemeinsam zu beziehen oder zu vermarkten; wirtschaftlich sinnvoll ist das meist erst ab etwa 10 Abnehmern. Quartierslösungen ermöglichen die Belieferung benachbarter Gebäude nach EEG 2021, sofern die Weiterleitung nicht über das öffentliche Netz erfolgt.

Sie regeln Governance und Abrechnung typischerweise per Genossenschafts‑ oder Mieterstromvertrag mit klaren Regeln zu Messstellenbetrieb, Lastverteilung und Kostenanteilen. Technisch brauchen Sie Submetering, oft einen Batteriespeicher zur Erhöhung des Eigenverbrauchs und eindeutige Datenschutzvereinbarungen für Verbrauchsdaten. Beachten Sie, dass Mieter nicht zur Abnahme verpflichtet sind und komplexe Abrechnung, Haftungsfragen sowie die Investitionskosten (gängig: 7–12 kWp, Amortisation 13–20 Jahre) die Umsetzung verzögern oder verteuern können.

Kostenfaktoren einer Mieterstromanlage

Investitionskosten für Photovoltaikanlagen

Bei der Kalkulation sollten Sie Modulkosten, Wechselrichter, Montagesystem, elektrische Anschlussarbeiten sowie Planung und Genehmigungen berücksichtigen. Typische Systempreise liegen bei etwa 1.200–2.000 €/kWp; für gängige Anlagen (7–12 kWp) ergeben sich damit rund 15.000–22.000 € ohne Speicher und 20.500–27.500 € mit Speicher. Ein Batteriespeicher schlägt je nach Kapazität noch mit ungefähr 4.000–10.000 € zu Buche.

Laufende Betriebskosten und ihre Auswirkungen

Jährliche Betriebskosten umfassen Versicherung, Wartung, Reinigung, Mess‑ und Abrechnungskosten sowie Rücklagen für den Wechselrichter; als Richtwert veranschlagen Sie etwa 1–3 % der Investitionssumme pro Jahr, zusätzlich 300–1.000 €/Jahr für Abrechnung und Messung. Diese Kosten reduzieren Ihre Marge und wirken sich direkt auf den Mieterstrompreis bzw. die Nebenkostenabrechnung aus.

Als konkretes Rechenbeispiel: Bei einer 10‑kWp‑Anlage (Investition 18.000 €) entsprechen 2 % O&M rund 360 €/Jahr; plus 600 €/Jahr für Messung/Abrechnung ergibt ca. 960 €/Jahr. Bei einer Jahresproduktion von ca. 9.500 kWh erhöht das die Kosten um etwa 0,10 €/kWh, hinzu kommen einmalige Ersatzkosten für den Wechselrichter (~2.000 € nach 10–15 Jahren) und ggf. Austausch-/Servicekosten für den Speicher.

Rechtliche Rahmenbedingungen für Mieterstrom

Gesetze und Zuschüsse: Die EEG-Novelle und ihre Bedeutung

Die EEG-Novelle 2021 verankert den Mieterstromzuschlag unabhängig von der Einspeisevergütung und erlaubt die Lieferung an benachbarte Gebäude im Quartiersmodell, solange die Weiterleitung nicht über das öffentliche Netz erfolgt. Für Sie relevant: Gefördert wird derzeit ausschließlich Photovoltaik, und der Zuschlag bleibt nur, wenn der Eigentümer als Betreiber/Energiedienstleister auftritt. Zusätzlich entfallen Stromsteuer, Netzentgelte und Konzessionsabgaben bei der Direktversorgung, was Ihre Wirtschaftlichkeitsrechnung deutlich verbessert.

Wichtige Urteile und deren Einfluss auf Mieterstrommodelle

Gerichte haben mehrfach bestätigt, dass Mieter nicht zur Abnahme verpflichtet werden dürfen und eine zwingende Kopplung an den Mietvertrag meist unwirksam ist. Urteile betreffen außerdem Abrechnungspflichten, eichrechtliche Verbrauchserfassung und Datenschutz bei Smart‑Meter‑Lösungen; diese Vorgaben bestimmen maßgeblich, wie Sie Messkonzepte, Preisgestaltung und Vertragsklauseln gestalten müssen.

In der Praxis verlangen Gerichte transparente, freiwillige Vertragsmodelle mit klar ausgewiesener Preisstruktur und nachvollziehbarer Abrechnung; fehlende geeichte Messungen oder unklare Nebenkostenabrechnungen führten in Einzelfällen zur Rückzahlung von Forderungen oder zum Wegfall kommunaler Vergünstigungen. Achten Sie darauf, Betreiber‑ und Lieferrollen rechtlich sauber zu trennen, verpflichtende Abnahme‑ oder Kündigungsfolgeklauseln zu vermeiden und eichrechtliche und datenschutzrechtliche Anforderungen (z. B. separate Zähler, Aufbewahrung von Abrechnungsdaten) umzusetzen, sonst riskieren Sie Rückforderungen, Bußgelder oder den Verlust des Mieterstromzuschlags.

Wirtschaftliche Vorteile für Mieter und Vermieter

Preisperspektiven im Mieterstrom

Direkte Lieferung vor Ort reduziert Kosten für Netzgebühren und Stromsteuer, sodass Sie als Mieter oft günstigere Tarife erhalten: Beobachtungen zeigen Preisvorteile gegenüber dem lokalen Grundversorger von teils mehr als 20 Cent pro kWh oder Rabatte von etwa 10–25 %. Für Vermieter bedeutet ein konkurrenzfähiger Mieterstromtarif höhere Attraktivität der Immobilie und bessere Vermietbarkeit, sofern die Tarifstruktur transparent und die Abrechnung sauber ausgewiesen ist.

Langfristige Einsparungsmöglichkeiten und Rentabilität

Investitionen in PV-Anlagen rechnen sich typischerweise nach 13–20 Jahren; bei Anlagen zwischen 7 und 12 kWp (Anschaffung 15.000–27.500 €) erhöhen mehr Abnehmer und ein hoher Eigenverbrauch die Rendite deutlich. Sie profitieren zusätzlich vom Mieterstromzuschlag und möglichen Umsatzbausteinen durch überschüssige Einspeisung.

Bei einem Praxisbeispiel mit einer 12 kWp-Anlage (Ertrag ~10.000–11.000 kWh/Jahr) und zehn Abnehmern lässt sich ein hoher Selbstverbrauch erzielen: ohne Speicher oft nur 30–40 %, mit Batteriespeicher steigt dieser Wert auf rund 60–70 %, wodurch der Anteil teuren Netzbezugs sinkt. Günstigere Kosten pro kWh für Mieter und planbare Mehrerträge für Vermieter (durch Mieterstromzuschlag und verringerte Betriebskosten) verkürzen die Amortisation; entscheidend sind Auslastung, Anzahl der Abnehmer und Vergleich des Mieterstromtarifs mit dem lokalen Arbeitspreis.

Technische Anforderungen an Mieterstromanlagen

Standortanalyse und Eignung von Immobilien

Prüfen Sie Dachneigung von etwa 10–35° und Ausrichtung Süd, Südost oder Südwest; typische Erträge liegen in Deutschland bei rund 800–1.000 kWh/kWp pro Jahr. Lassen Sie die Statik prüfen: Modul‑ und Montagesystem belasten meist ca. 20–35 kg/m². Achten Sie auf dauerhafte Verschattung durch Schornsteine, Bäume oder Nachbargebäude, da selbst kleine Schattenflächen den Ertrag deutlich mindern können. Bei Flachdächern empfiehlt sich eine Prüfung auf Aufständerungsoptionen und Sturmnachweise.

Notwendige Genehmigungen und Auflagen

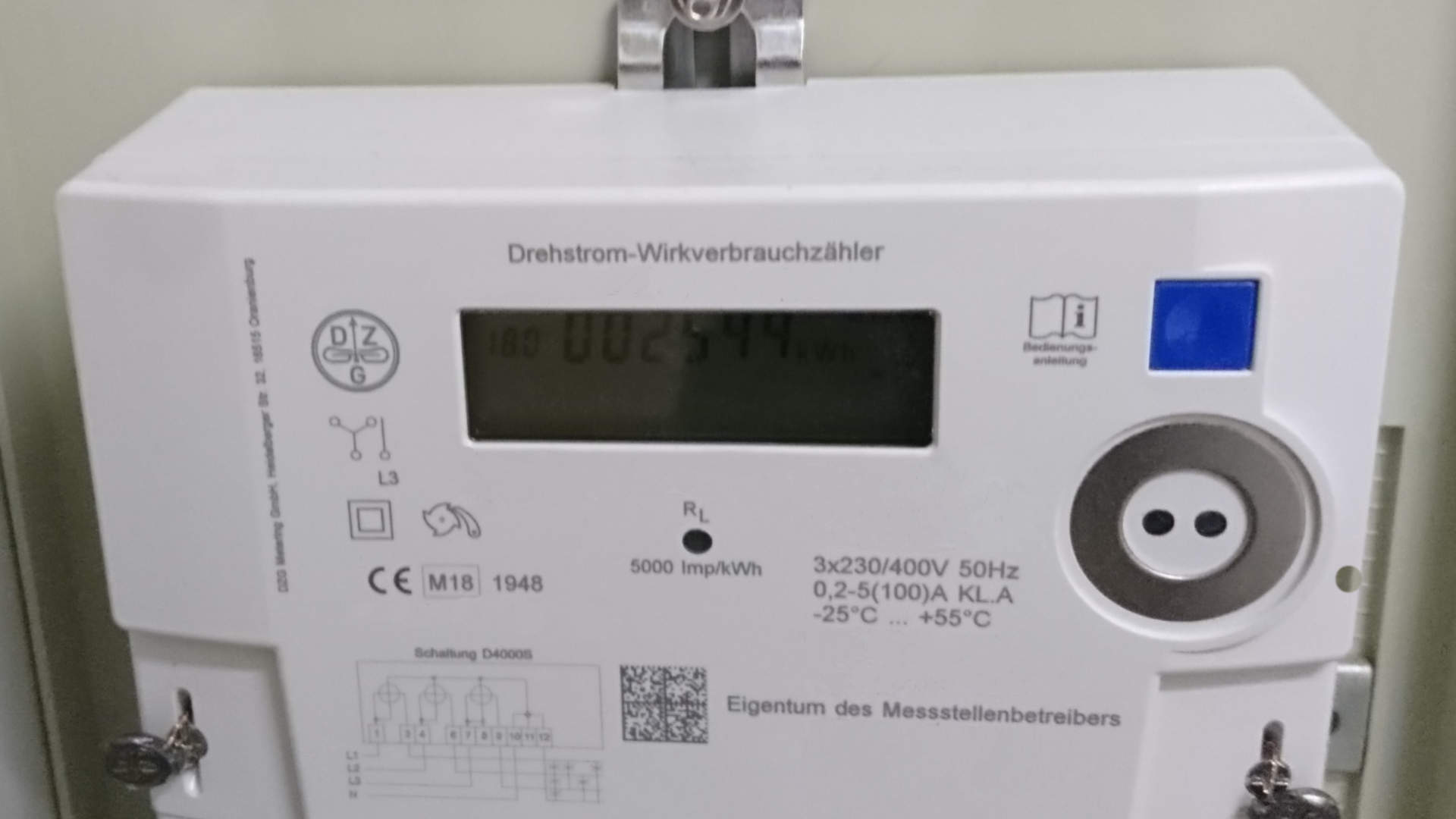

Melden Sie die Anlage im Marktstammdatenregister, klären Sie Anschlussbedingungen mit dem Netzbetreiber und beauftragen einen Messstellenbetreiber für geeichte Zähler. Für denkmalgeschützte Gebäude oder sichtbare Fassaden kann eine Baugenehmigung erforderlich sein; kommunale Satzungen variieren stark. Elektrische Anlagen müssen Normen wie VDE‑AR‑N 4105 / VDE‑AR‑N 4110/4120 erfüllen; fehlende Konformität kann Betriebserlaubnis und Förderanspruch gefährden.

Konkreter Ablauf: holen Sie zuerst eine statische Freigabe und ggf. bauaufsichtliche Genehmigung ein, dann führen Sie die Registrierung im Marktstammdatenregister durch und beantragen beim Netzbetreiber die Anschlussbedingungen inklusive Schutz‑ und Einspeisekonzept. Legen Sie das Messkonzept mit einem zugelassenen Messstellenbetreiber fest (Einzelzähler pro Mieter oder intelligente Messsysteme), sorgen Sie für eichrechtlich korrekte Zähler und dokumentieren alle Prüfnachweise für Förderanträge und den Mieterstromzuschlag.

Herausforderungen beim Implementieren von Mieterstrom

Technische und organisatorische Hürden

Netzanbindung, Messkonzepte und Abrechnung stellen häufig die größten Stolpersteine dar: Smart‑Meter‑Pflicht ab etwa 7 kWp, differenzierte Verbrauchsmessung pro Wohneinheit, Datenschutz bei Verbrauchsdaten und die korrekte Zuordnung von Eigenverbrauch versus Netzbezug. Außerdem fallen für Betrieb, Wartung und rechtssichere Vertragsgestaltung laufende Aufwände an, die ohne eindeutige Abrechnung und transparente Kommunikation die Wirtschaftlichkeit deutlich mindern können.

Integration in bestehende Gebäudeinfrastrukturen

Dächer, Traufen und Hausanschlüsse müssen statisch und elektrisch geprüft werden; häufig sind zusätzliche Kabeltrassen, Zählerplätze und ein eigener Verteiler erforderlich. Denkmalschutz oder fehlende Dachflächen können das Projekt verzögern, und Umbauarbeiten verursachen typische Zusatzkosten von mehreren Tausend Euro.

Bei der praktischen Umsetzung sollten Sie die komplette Verteilungsplanung inkl. Kabelwege, Überspannungsschutz, DC‑/AC‑Sicherung und Brand‑ sowie Blitzschutz frühzeitig beauftragen. In Mehrfamilienhäusern empfiehlt sich eine Kombination aus zentraler Wechselrichterlösung und modularen Strängen, damit bei Erweiterungen keine teuren Rückbauarbeiten nötig werden. Für die Abrechnung benötigen Sie entweder einzelne Messeinrichtungen pro Wohnung oder ein virtuelles Lastprofil mit klaren Verbrauchszuordnungen; Fehlerhafte Zählkonzepte gefährden Mieterstromzuschlag und Förderansprüche. Koordination mit Hausverwaltung, Elektriker, Schornsteinfeger und ggf. dem Denkmalamt reduziert Verzögerungen, während ein technisches Gutachten oft schon im Vorfeld teure Nachrüstungen vermeidet.

Die Rolle von Speichersystemen im Mieterstrom

Vorteile von Energiespeichern im Mietermodell

Mit einem Batteriespeicher steigern Sie die Eigenverbrauchsquote deutlich: Typischerweise erhöht ein 5–15 kWh-Speicher den Eigenverbrauch Ihrer PV-Anlage von rund 30 % auf 55–75 %. Dadurch reduzieren Sie Netzbezug und Netzentgelte, erhöhen die Versorgungssicherheit Ihrer Mieter bei Abendlasten und verringern Einspeiseüberschüsse. Besonders in Mehrfamilienhäusern ermöglichen Speicher Lastverschiebung und Lastspitzenkappung, was die Attraktivität des Mieterstromangebots und die Wirtschaftlichkeit des Gesamtsystems steigert.

Wirtschaftlichkeit von Batteriesystemen

Zur Wirtschaftlichkeit zählen Anschaffungskosten, Betrieb, Lebensdauer und erzielbare Einsparungen: Aktuelle Systempreise liegen grob bei etwa 600–1.200 € pro kWh installierter Kapazität (inkl. Installation), typische Payback-Zeiträume schwanken zwischen 8 und 15 Jahren je nach Speichergröße, Strompreis und Förderungen wie dem Mieterstromzuschlag.

Als Praxisbeispiel: Eine 10 kWp-PV-Anlage erzeugt in Deutschland etwa 8.000–9.500 kWh/Jahr; kombiniert mit einem 10 kWh-Speicher können Sie ca. 2.000–3.000 kWh zusätzlich lokal nutzen, was bei einem Mieterstromaufschlag und Netzersparnis jährliche Mehrerlöse von mehreren hundert bis über 1.000 € bringen kann. Berücksichtigen Sie Degradation (~2–3 %/Jahr), Batteriewechselkosten nach 10–15 Jahren sowie Brandschutz- und Genehmigungsanforderungen; nur mit realistischer Lastanalyse und klarer Kostenverteilung gegenüber Ihren Mietern wird die Investition wirtschaftlich planbar.

Quartiersstrom: Eine erweiterte Perspektive

Das Konzept des Quartiersstroms

Quartiersstrom erweitert Ihr Mieterstrommodell, indem Strom aus einer oder mehreren PV-Anlagen gezielt an mehrere benachbarte Gebäude geliefert wird; die EEG‑Novelle 2021 erlaubt diese Belieferung, solange die Weiterleitung nicht über das öffentliche Stromnetz erfolgt. Sie profitieren von zentraler Steuerung, gemeinsamen Speichern und dem Mieterstromzuschlag für den Betreiber. In der Praxis hilft die Quartierslösung, die Grenze von meist benötigten zehn Abnehmern zu erreichen und die Wirtschaftlichkeit zu verbessern.

Vorteile für Nachbarschaften und Gemeinden

Ihre Nachbarschaft gewinnt durch Quartiersstrom geringere Stromkosten (bis zu >20 Cent/kWh Unterschied möglich), höhere lokale Versorgungssicherheit und bessere Integration von Speichern oder BHKW. Kommunen können Flächen und Infrastruktur bündeln, soziale Tarife oder Gewinne für Gemeinschaftsprojekte nutzen, und die CO2‑Bilanz im Quartier spürbar senken. Der gemeinsame Betrieb erleichtert Verwaltung und Abrechnung gegenüber einzelnen Einzellösungen.

Konkrete Effekte entstehen durch Skaleneffekte: Anlagen mit mehreren Gebäuden erlauben niedrigere Kapitalkosten pro Teilnehmer, gemeinsame Batteriespeicher reduzieren die notwendige Speicherkapazität je Haushalt, und die Amortisationszeit (bei Einzelanlagen oft 13–20 Jahre) kann sich dadurch verkürzen. Wenn Sie z. B. Kosten von 15.000–22.000 Euro für 7–12 kWp‑Anlagen auf mehrere Nutzer verteilen, sinkt Ihr individueller Investitionsanteil deutlich, wodurch Rentabilität und Akzeptanz im Quartier steigen.

Rentabilitätsanalyse von Mieterstromprojekten

Abschätzung der Amortisationsdauer

Zur Abschätzung der Amortisationsdauer rechnen Sie meist mit Anlagen zwischen 7 und 12 kWp und Investitionskosten von etwa 15.000–27.500 Euro. Beispiel: Eine 10‑kWp‑Anlage liefert rund 9.000 kWh/Jahr (900 kWh/kWp); bei 60 % Direktvermarktung zu 24 ct/kWh plus Einspeisung der Restmengen (z. B. 6 ct/kWh) ergibt sich eine Jahresvergütung von ca. 1.500 Euro – daraus folgt eine typische Amortisationsspanne von etwa 13–20 Jahren.

Wirtschaftliche Szenarien und deren Vergleich

Vergleichen Sie mindestens drei Szenarien: konservativ (niedrige Eigenverbrauchsquote, hohe Investkosten), Basis (mittlere Eigenverbrauchsquote, durchschnittliche Kosten) und optimistisch (hoher Eigenverbrauch, gestiegene Strompreise). Variieren Sie Parameter wie Eigenverbrauchsquote (30–70 %), Strompreisentwicklung (0–4 % p.a.), Investkosten und Speicheranschaffung, um robuste Aussagen zu erhalten.

Konservatives Modell: Investitionskosten ≈ 22.000 Euro, Eigenverbrauch 30 %, stabile Strompreise → Amortisation > 20 Jahre, NPV meist negativ. Basismodell: Kosten 15.000–18.000 Euro, Eigenverbrauch 50 %, Strompreissteigerung 2 % p.a., Mieterstromzuschlag berücksichtigt → Payback 12–15 Jahre, moderater IRR. Optimistisches Modell: Kostenreduzierung, Eigenverbrauch 70 % durch Speicher (Speicherkosten ≈ 5.000–8.000 Euro), Strompreis +3–4 % p.a. → Amortisation unter 10 Jahren, IRR deutlich höher. Sensitivitätsanalysen zeigen, dass Eigenverbrauchsquote und Strompreisentwicklung die größten Hebel sind; Regulierungsschwenks oder sinkende Zuschläge stellen das größte Risiko.

Zukünftige Entwicklungen im Mieterstrommarkt

Prognosen zur Marktentwicklung

Analysten erwarten, dass Mieterstrom besonders durch Quartierslösungen und netzferne Direktbelieferung wächst; Skaleneffekte bei Anlagen über 20–50 kWp und die Möglichkeit, Strom an benachbarte Gebäude zu liefern, senken die Stückkosten. Für Sie als Eigentümer bedeutet das: Modelle mit mindestens zehn Abnehmern bleiben wirtschaftlich attraktiver, die anfängliche Amortisationsspanne von durchschnittlich 13–20 Jahren kann sich bei größeren Projekten deutlich verkürzen.

Potenzielle politische Veränderungen und deren Einflüsse

Weitere EEG-Novellen und kommunale Förderprogramme könnten den Mieterstromzuschlag, regulatorische Vereinfachungen und die Öffnung für Drittanbieter weiter stärken; zugleich besteht das Risiko, dass änderungen der Förderregeln oder Kürzungen die Rentabilität schlagartig beeinträchtigen. Für Ihre Projektplanung heißt das, politische Szenarien in Wirtschaftlichkeitsrechnungen zu berücksichtigen und Verträge flexibel zu gestalten.

Konkreter betrachtet könnten Maßnahmen wie eine Anhebung des Mieterstromzuschlags, vereinfachte Zähler- und Abrechnungsregeln oder gezielte Investitionsförderungen die Wirtschaftlichkeit verbessern und die Amortisationszeit um mehrere Jahre verkürzen. Andererseits würden strengere Vorgaben für die Zuschussberechtigung oder eine Reduktion staatlicher Boni besonders kleine Anlagen (7–12 kWp; Investitionen typ. 15.000–22.000 €) härter treffen. Sie sollten daher Förderinstrumente, mögliche Fristen für Antragsstellungen und die Option auf Dienstleister-Modelle (Übertragung an Dritte) aktiv in Ihre Entscheidung einbeziehen.

Erfolgsfaktoren für Mieterstromprojekte

Best Practices für Eigentümer

Planen Sie mit konkreten Zahlen: Anlagen zwischen 7–12 kWp sind praxisgerecht, rechnen Sie mit Investitionen von 15.000–22.000 € ohne Speicher und einer Amortisation von etwa 13–20 Jahren. Holen Sie Angebote von mindestens drei Installateuren ein, lassen Sie Dachtragfähigkeit und Verschattungsanalyse prüfen und sichern Sie sich den Mieterstromzuschlag. Vertragsbedingungen, transparente Nebenkostenabrechnung und klar dokumentierte Verbrauchsprofile steigern Akzeptanz bei Mietern und reduzieren rechtliche Risiken.

Strategien zur Maximierung der Effizienz

Optimieren Sie Ertrag und Eigenverbrauch durch Ausrichtung (Südausrichtung, Neigung ~25–35°), hochwertige Module mit >20 % Wirkungsgrad und moderne Wechselrichter mit MPPT. Ein Speicher von 5–15 kWh erhöht in vielen Fällen den Eigenverbrauch deutlich; intelligentes Lastmanagement (z. B. zeitgesteuertes Laden von E-Fahrzeugen oder Wärmepumpen) verschiebt Verbrauch in Sonnenstunden. Regelmäßige Reinigung und Monitoring verhindern Leistungsverluste.

Beispielrechnung zur Planung: Eine 10 kWp-Anlage liefert in Deutschland ca. 9.000 kWh/Jahr. Ohne Speicher liegt der Eigenverbrauch oft bei ~25 % (~2.250 kWh). Ein 10 kWh-Speicher kann den Eigenverbrauch um weitere 25–40 Prozentpunkte erhöhen, sodass 4.500–5.625 kWh direkt vor Ort genutzt werden. Kombinieren Sie diese Technik mit einem Verbrauchsprofil-Analyse-Tool und zeitgesteuerten Verbrauchern; Pilotprojekte zeigen, dass sich dadurch die Wirtschaftlichkeit um mehrere Prozentpunkte verbessert und die Rendite durch verringerte Netzbezugskosten steigt.

Kundenerfahrungen und Feedback zu Mieterstrom

Vorteile aus Sicht der Mieter

Viele von Ihnen berichten von deutlich niedrigeren Stromkosten, oft um mehr als 20 Cent pro kWh gegenüber bisherigen Tarifen; zusätzlich schätzen Sie die unmittelbare Herkunft des Stroms und die geringeren CO₂‑Emissionen. Transparente Abrechnungen und die Möglichkeit, freiwillig in ein Modell einzusteigen, werden besonders positiv bewertet, während zuverlässige Tagesversorgung und verständliche Verbrauchsdaten die Zufriedenheit weiter steigern.

Vermieterberichten und Lessons Learned

Als Vermieter hören Sie oft, dass die technische Umsetzung und Abrechnung mehr Aufwand bedeuten als erwartet: typische PV‑Anlagen liegen bei 7–12 kWp mit Kosten zwischen 15.000 und 22.000 € ohne Speicher und amortisieren sich meist erst nach 13–20 Jahren. Klare Kommunikation mit den Mietern und saubere Messkonzepte reduzieren Konflikte.

Bewährt hat sich, dass Sie vorab auf exakte Verbrauchsdatenerfassung, eine rechtssichere Vertragsgestaltung und verlässliche Wartungsverträge setzen; in Projekten mit weniger als zehn Abnehmern sinkt oft die Wirtschaftlichkeit, sodass Sie bei der Planung Quartierslösungen oder Drittanbieter‑Modelle (EEG‑Novelle 2021/2023) prüfen sollten. Vermeiden Sie gekoppelte Mietverträge und sorgen Sie für transparente Nebenkostenaufstellung, um rechtliche Risiken und Mieterproteste zu minimieren.

Fazit und abschließende Gedanken

Wirtschaftliche Bewertung

Gängige PV-Anlagen für Mieterstrom liegen typischerweise bei 7–12 kWp. Pro kWp können Sie in Deutschland mit rund 900 kWh/Jahr rechnen; eine 10‑kWp‑Anlage liefert demnach ca. 9.000 kWh/Jahr. Bei Investitionskosten von durchschnittlich 15.000–22.000 € ohne Speicher und 20.500–27.500 € mit Speicher ergibt sich bei einem angenommenen Eigenstrompreisvorteil von 0,10–0,20 €/kWh (Beispiel: Sie verkaufen für 0,28 €/kWh statt 0,40 €/kWh vom Anbieter) eine jährliche Entlastung von etwa 900–1.800 € für die gesamte Anlage. Diese Größenordnungen erklären, warum sich die Amortisation in der Praxis häufig im Bereich von 13–20 Jahren bewegt.

Rechtliche und steuerliche Stolperfallen

Das EEG verankert den Mieterstromzuschlag, der allerdings an Bedingungen geknüpft ist: Förderanspruch besteht primär, wenn der Eigentümer als Betreiber/Anbieter auftritt. Seit der EEG‑Novelle 2021 ist die Belieferung benachbarter Häuser möglich, ohne den Zuschlag zu verlieren; geplante Änderungen (ab 2023 thematisiert) erleichtern zudem die Übertragung von Lieferaufgaben an Dritte. Beachten müssen Sie außerdem, dass Mieter nicht verpflichtet werden dürfen und die Kopplung an den Mietvertrag meist unzulässig ist. Steuerlich kann Rückerstattung von Mehrwertsteuer oder besondere Besteuerung greifen; eine steuerliche Prüfung vor Projektstart ist daher unerlässlich.

Praktische Empfehlungen für Ihre Umsetzung

Beginnen Sie mit einem technischen Check: Dachtragfähigkeit, Ausrichtung, Verschattung und ggf. Denkmalschutzfragen klären. Holen Sie mindestens drei Angebote ein und fordern Sie eine Wirtschaftlichkeitsrechnung mit Annahmen zu Ertrag (kWh/kWp), Vergütungssätzen und Betriebskosten. Für wirtschaftliche Skaleneffekte sollten Sie prüfen, ob der Strom an mindestens rund zehn Abnehmer vertrieben werden kann; kleinere Anlagen profitieren eher von direkter Nutzung durch wenige Haushalte plus Speicher.

Vertragsgestaltung und Abrechnung verlangen klare Regeln: Netznutzung, Messkonzept, Preisbindung, Kündigungsrechte der Mieter und transparente Nebenkosten‑Ausweisung müssen dokumentiert sein. Setzen Sie auf Monitoring und Wartungsverträge (Ertragsgarantien, Leistungsgarantien) und prüfen Sie Versicherungsschutz (PV‑Anlage, Haftpflicht für Energielieferung). Ein Speicher zwischen 5–10 kWh kann Eigenverbrauch signifikant erhöhen, erhöht aber die Investitionskosten und verschiebt die Amortisationszeit.

Konkrete Handlungsprioritäten

Priorisieren Sie folgende Schritte: 1) Technische Eignungsprüfung und Einholung verbindlicher Angebote; 2) rechtliche/steuerliche Due‑Diligence (Förderfähigkeit, Vertragsmuster, MwSt‑Fragen); 3) transparente Kommunikation mit Mietern und schriftliche Opt‑In‑Regelungen; 4) Absicherung von Betrieb und Wartung durch Dienstleister. Fehler bei der Abrechnung oder fehlende Transparenz gegenüber Mietern sind die häufigsten Konfliktursachen und lassen sich durch standardisierte Prozesse vermeiden.

FAQ